Der Erweiterungsbau für das Bündner Museum in Chur

Ein ungleiches Paar

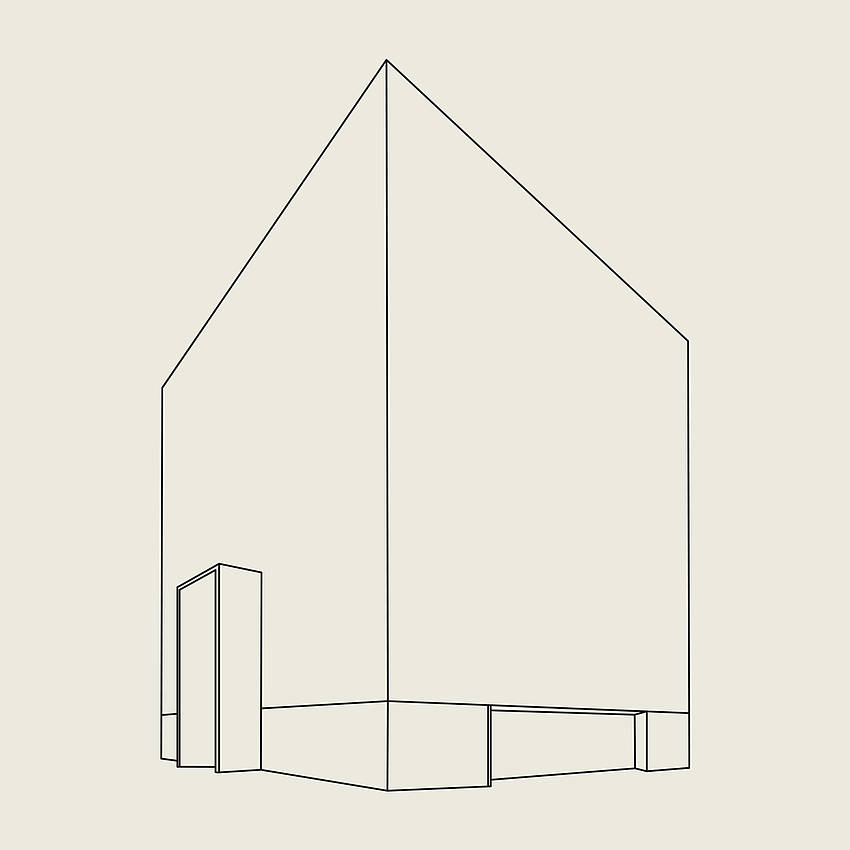

Eindrucksvoll erhebt sich der graue Würfel über dem Platz an der Bahnhofstraße in Chur. Sein schieres Volumen und die klaren Linien sind imposant, doch simple Gesten verleihen ihm Leichtigkeit. Er hält Abstand von den umliegenden Gebäuden – rechts ein Bürohaus, links ein anmutiger Palladio mit orientalischen Details. Die Fassade eine Haut aus Kassettenelementen: Ein sich wiederholendes quadratisches Element, das erst auf den zweiten Blick in seiner Raffinesse erlebbar wird.

Der Würfel ist der Erweiterungsbau der benachbarten Villa Planta, die ein Museum beherbergt. Ein grauer Monolith neben einer prunkvollen Villa – wie kann das funktionieren?

Während die Villa Planta mit reichen Details beeindruckt, strahlt der Neubau von Alberto Veiga und Fabrizio Barozzi durch das Quadrat als dominante Einzelheit. Es wiederholt sich auf mehreren Ebenen des Baus, von der Form des Baukörpers über die Geometrie im Inneren bis hin zum Fassadendetail. Der Entwurf des Büros Barozzi Veiga besteht stolz neben dem beeindruckenden Hauptgebäude, ohne mit ihm zu konkurrieren. „Wir wollten eine Erweiterung mit eigener Identität und Charakter“, sagt Alberto Veiga über die Herangehensweise.

Die Villa Planta ist der Stammsitz des Museums, das zunächst als Wohnhaus eines Kaufmanns diente. 1874 bis 1876 wurde die Villa nach den Plänen des Architekten Johannes Ludwig gebaut. Ludwig entwarf den Bau für den Baumwollindustriellen Jacques Ambrosius von Planta, der sein Vermögen mit Geschäften in Ägypten gemacht hatte. Auf seine Bitte hin plante Ludwig einen Bau nach dem Vorbild venezianischer Palladios und reicherte ihn mit orientalischen Details an. Die Villa Planta beeindruckt mit reichem Fassadenschmuck, sphinxähnlichen Skulpturen an der Haupttreppe, einem imposanten Eingangsportal und reicher Innenausstattung samt einem überkuppelten Atrium.

Die Idee des Ornaments

Barozzi Veigas Entwurf gewann 2011 die internationale Ausschreibung für den Neubau des Erweiterungsbaus. Während der Planung stießen die Architekten beim Studium des Bestandsbaus immer wieder auf das Ornament. „Die Idee des Ornaments bedeutete, dem Entwurf das entscheidende Detail zuzufügen“, so Veiga.

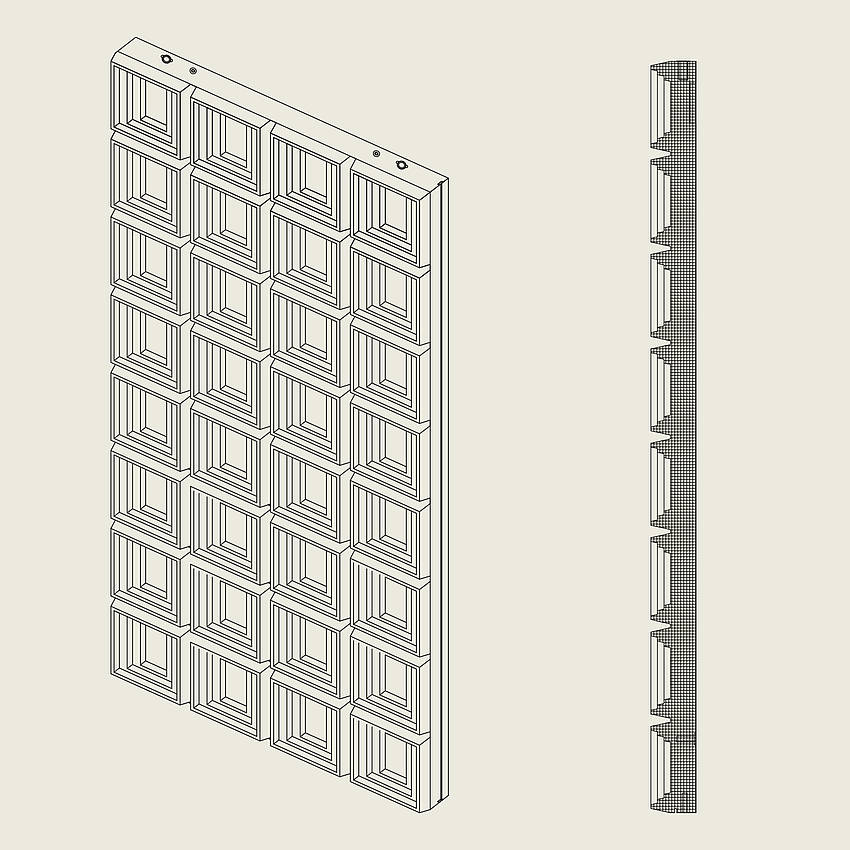

Daraus entstand die reliefartige Fassade mit einem wiederkehrenden quadratischen Element. Es greift die Form des Baukörpers auf, als Relief angelegt verleiht es ihm Tiefe und Leichtigkeit. Die Fassade ist es, die den Bau so einzigartig macht. „Ohne das Ornament würde das Volumen ganz anders wirken“, so der Architekt. Die Kombination aus starkem Baukörper und filigranem Detail und der Anspruch der Architekten an ihre Formsprache ließ nur eine Wahl für das Material der Fassade: „Beton ist ein unglaubliches Material, weil man damit spielen kann. Heutzutage kann man damit alles machen was man will.“

Jedes einzelne Kassettenelement besteht nicht aus einem, sondern drei unterschiedlich tief gestaffelten Vierecken. Ein Entwurf, dessen Umsetzung von der Idee bis zur fertigen Fassade 36 Monate dauerte. Barozzi Veiga führten die Fassadenplanung gemeinsam mit dem Züricher Architekturbüro Feroplan Engineering und dem Betonwerk Sulser durch.

RECKLI lieferte das Rohmaterial für die Matrizen für die Fertigung der Elemente direkt zu Sulser in die Schweiz. Nach den ersten Modellen aus Gips und Holz fertigte das Betonwerk in der eigenen Schreinerei die Urform. Die eigentlichen Abgüsse wurden dann von einem Betonelement gemacht. Um die drei Quadrate im Beton abzubilden, musste die Matrize mit einer Tiefe von beinahe acht Zentimetern gefertigt werden. Die Techniker gossen ein Holz mit ein, um die exakte Darstellung der gestaffelten Elemente gewährleisten. Besonderes Augenmerk legten sie auf die Maßgenauigkeit der einzelnen Formen, damit sie ohne Verschiebungen und mit gleichen Abständen im Beton abgebildet wurden. Im Sommer 2016 wurden die Betonelemente vor Ort montiert.

Die fertige Fassade verleiht dem Bau faszinierende Facetten. Das Licht, das die Elemente je nach Sonnenstand unterschiedlich in Szene setzt und der Regen, der auf jeder Seite des Gebäudes andere Spuren auf der Fassade hinterlassen wird, sind für die Architekten eine Bereicherung ihres Entwurfs. „Wir wollten Beton in einer anderen Form zeigen“, sagt Veiga.

Wie das Haupthaus findet auch der Erweiterungsbau seine Balance durch seine Umgebung. Während das Stammhaus von einem Garten umgeben ist, wirkt der Neubau durch den ihn umgebenden Platz. Die Architekten spiegeln Axialität und Geometrie des Stammhauses in Details wie dem Sockelgeschoss, das die gleiche Höhe aufweist wie das der Villa. Auch das mittig gesetzte Eingangsportal ist ein solches Zitat.

Von einer räumlichen Verbindung der Bauten sahen die Architekten zumindest oberirdisch ab und entschieden sich für einen unterirdischen Übergang vom Neubau zur Villa. Im Würfel sind oberirdisch lediglich das Foyer und Verwaltungsräume untergebracht. Darunter erstreckt sich ein weit großzügigerer Grundriss, der die Ausstellungsfläche beherbergt. Besucher betreten den Erweiterungsbau durch das großformatige Portal und finden ein ausladendes Foyer. Die mit metallenen Flossen versehene Decke streut das Tageslicht und verleiht dem Innenraum eine filigrane Textur. Ein großformatiges Fenster gibt den Blick auf die benachbarte Villa frei und inszeniert sie beinahe als eigenständiges Kunstwerk. Zur Museumsfläche gelangt man über die zentrale Treppe, um die herum unterirdisch die Ausstellungsräume gruppiert sind. Grundriss und die Raumanordnung zitieren erneut die benachbarte Villa.

Das Treppenhaus ist in grauem Sichtbeton gehalten, die Ausstellungsräume sind weiß. Die Räume sind so um das Treppenhaus heran angeordnet, dass der Besucher vom Neubau zum Stammsitz geführt wird. Erst eine schmale, steile Treppe führt aus den neuen Ausstellungsräumen in die Villa, die den Besucher mit farbigen und üppigen Kontrasten grüßt. Er taucht aus den zurückhaltenden, modernen Räumen auf in die detailreiche, historische Welt des Stammhauses.